Edoardo Togni e la sua ricerca paesaggistica in un trasognante effetto luminoso, che ridesti, coinvolga, emozioni

Il pittore e il legame con la Pertica

A Belprato, nella montagna valsabbina, posti impossibili e abbandonati, o abbandonati dalla storia perché impossibili alla vita, vi giunse, col suo fagotto stabile, anno 1908, un predestinato alla povertà, ricco di ingegno, da dimostrare, un ingegno tutto suo, fatto di fermi convincimenti, di nette e pratiche sintesi culturali, maturate su presupposti convintamente innegoziabili.

Si chiamava Togni Edoardo, in arte Edo o Eddo a seconda, nella sua ironica firma spesso Edwards, alla straniera.

Era già uno stanziale montanaro, dalle poche parole, dai tanti uditi, ma dalle altrettante visioni e convinzioni artistiche, essenziali al suo credo: il paesaggio in primis, nel suo infinitesimale studio, nelle multiformi esperienze di luci e colori, di arabeschi e contorni, di linee marginalmente colte e di indistinte macchie sorprese nell’attimo fuggente.

Nella sua vicenda giovanile in quel di Bergamo, studente dal “carattere indipendente e ribelle” (nei ricordi del collega Fiessi) Togni individua d’acchito la perenne diatriba sulle diverse manifestazioni dell’arte.

Ama e ammira il suo professore Loverini, nel far pieno riconoscimento che tutte le manifestazioni dell’arte vanno apprezzate, ma lui, distintamente (“Ego sum”), sceglie il filone della sua consapevolezza artistica: il paesaggio naturale.

Fugge dalle aule del formalismo accademico e l’”instancabile scarpa” si rifugia in quel di Belprato a cogliere le magie luminose del sole delle Pertiche.

Su quei dirupi e su quelle mezzecoste, quando già da un pezzo la collina aveva rinunciato alle sue fertili prerogative di fronte all’austera arroganza di una impettita ed aspra montagna, iniziava la grama vita del pittore Togni, impastata di tanta povertà, di dignità orgogliosa, di impuntata scelta artistica.

A Belprato, un pugno di abitanti su un pettegolo poggio di monte, in quegli anni di un primo Novecento bresciano, fermentante di lieviti artistici, ci arrivò sulla scia delle suggestioni parigine dei grandi maestri come Manet, Renoir, Monet e Cézanne, anche Cesare Monti, invitato dallo stesso Togni, teso a comunicargli “il frutto delle mille esperienze, di gravi pene, di sacrifici continui nei quali si era prodigato con alta letizia”, ma anche a confrontarsi su reciproche soggettive interpretazioni pittoriche.

Dopo due anni, l’inconciliabilità delle vedute artistiche portano i due alla separazione.

Dopo due anni, l’inconciliabilità delle vedute artistiche portano i due alla separazione.

Il Togni propende testardamente verso un proprio interno sentire, di getto, di flusso, di “sensi lineari indefiniti”, aschematici, mai ribelli, per nulla debordanti, di realtà colte, di momentaneità luminose, di luci atmosferiche, nitide, genuine, filtranti, solari e brucianti o algidamente terse.

Nell’incomprensione umana, egli affida alla tela, a volte al lenzuolo, al cartone pressato, al linoleum, alla faesite, alla tovaglia strappata al tavolo familiare il suo dialogo con la realtà circostante; e il suo intervento sulle cromatiche strutture diviene il segno di un’analisi conoscitiva precisa ed essenziale dello stesso paesaggio.

Come il netto taglio d’accetta del montanaro sul ceppo di legna da dividere.

Opere plastiche, ampie, rese fascinosamente liriche dall’indefinitezza misurata del movimento della sua pennellata che, dividendo, aggrega, aggregando individua ombre, colori, nitidezze, chiaroscuri, boschi e sentieri, sentimenti ed emozioni; dove i rossi accesi, bruciati, i verdi permanenti, i bruni terrosi, i gialli splendenti, i violetti minerale, gli azzurri oltremare, i bianchi evanescenti diventano terra e cielo, nubi e rocce, montagne e vallate.

In Togni il paesaggio diventa il suo panteistico punto di vista di fronte alla natura nella sua interezza; penetra nella natura, ne percepisce le anfrattuosità, i dettagli, gli oggetti, vi si confonde e spesso quasi unifica, ne insegue le forme; l’artista ingaggia con la natura un perenne, avvincente confronto, che può anche essere proposto in termini ironici, quasi di una gigantesca sfida tra l’impianto costruttivo robusto, virile, della rappresentazione pittorica che esce dalle sue mani intelligenti e il manifesto contrasto di una spinta mitezza dei suoi modi gentili, del suo fare umile, meditativo, introverso.

Questa esplorazione profonda, oltrecutanea, puntellinata, si fissa anzitutto nel movimento cellulare, germinativo, della natura: nel suo articolarsi, associarsi, aggrovigliarsi, dipanarsi, che l’immaginazione dell’artista esalta a dimensione macroscopica: ora è l’acqua bianca che gorgoglia e spumeggia, ora è ancora il verde che gioca le sue tonalità, il giallo che le segue e il rosso che le brucia, l’indaco che si incanta sulle rosee vette aurorali o che si sfuma su quei profili pallidi di nevi stanche dal protrarsi invernale.

Questa esplorazione profonda, oltrecutanea, puntellinata, si fissa anzitutto nel movimento cellulare, germinativo, della natura: nel suo articolarsi, associarsi, aggrovigliarsi, dipanarsi, che l’immaginazione dell’artista esalta a dimensione macroscopica: ora è l’acqua bianca che gorgoglia e spumeggia, ora è ancora il verde che gioca le sue tonalità, il giallo che le segue e il rosso che le brucia, l’indaco che si incanta sulle rosee vette aurorali o che si sfuma su quei profili pallidi di nevi stanche dal protrarsi invernale.

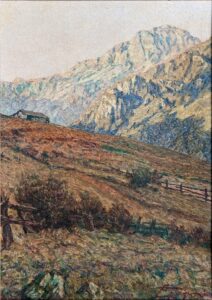

Ora è “il gregge al chiaro di luna” che pascola nella notte o, improvvisamente, è la cupa “paghera di Ono Degno” che si fa sovrastare dall’imponente luminosità della sua Corna Blacca, proiettandola verso cieli infiniti, tersi, “non biaccosi né grigi”.

Il tema della Corna Blacca, naturale obelisco di roccia inviolabile, o quello della Corna di Savallo, altrettanto maestosa, viste entrambe, con un mezzogiro di vita, da quel monte Passello, alla “posa de Prat”, individuato come privilegiato luogo di posa di cavalletto e tela, di osservazione intensamente globale e quotidianamente analitica, riveste una importanza che deve ritenersi quasi metafisica, simbolica, spirituale.

Va oltre il dato di solidità strutturale del quadro e della sua materiale composizione.

Sempre nell’imperfezione della perfezione attesa, in ricerca di un trasognante effetto luminoso, che ridesti, coinvolga, emozioni.

I paesaggi naturali di Togni nascono in questo pullulare di profondi sentimenti, di colte emotività, di studio controllato, secondo un concetto di pittura solo apparentemente semplice o semplificato, in realtà concettuale ed intellettualistico, che, con raro bilanciamento di colori e strutture, coniuga sentimento e razionalità, organizzazione e spontaneità, cuore e mente.

Era un’abitudine, poi, che Edo, nel cuore della notte, a piedi, lasciasse la sua casupola per trovarsi sul posto stabilito, dove aveva deciso di ghermire le luci mattinali.

Aspettava, come il gheppio, la preda.

Nell’alba è un istante: si disegnano sulla tela le sagome nere e le chiazze vermiglie.

Poi ritorna il giorno dopo, lì, in quel preciso punto, per una settimana, per un intero mese (come è capitato con la “Rocca di Nozza primaverile” del 1942, ad esempio), per fissare la luce, i suoi tagli, i suoi silenzi, la sua solitudine.

Poi ritorna il giorno dopo, lì, in quel preciso punto, per una settimana, per un intero mese (come è capitato con la “Rocca di Nozza primaverile” del 1942, ad esempio), per fissare la luce, i suoi tagli, i suoi silenzi, la sua solitudine.

Solitari ed “en plein air” i suoi quadri.

Come è solitario nelle sue moltissime rappresentazioni il santuario dei Morti di Barbaine, “il vecchio Barbaine, chiesetta ove si ascolta più che altrove la voce del Signore e si ha nostalgia di altri tempi, di altra fede e si saluta tutti i trapassati, vissuti in fede più salda e benefica a tutti di incoraggiamento” (1955).

Come sono solitarie le sue vette, algide e terse, colorate e lontane, ora limpide, ora caliginose, blu e rosse, rosa e bianche, quasi archetipi della “primitiva dea madre”, imponenti e sovrastanti: colori sublimi, luminosi, tersi: espressionismo puro.

Come sono troppo sereni i suoi paesaggi, tali da nascondere l’inquietudine della vita: arte magnifica, che nella sublime serenità nasconde disgrazia e povertà.

E l’umile Togni, quello che si fermava nelle cascine della povertà a colloquiare con la sua gente, con mitezza, mai con estraneità, sempre accolto e mai capito, impartiva la lezione della vitalità fascinatoria delle sue opere, con i colori dai timbri respiranti volumi, con i volumi opportunamente collocati nella patina di muri rustici d’ocra e d’ambra dei particolari dei borghi montani, per guarire la vita, lasciata la città alle spalle, con il suo magazzino degli inutili orpelli, troppo poco importanti e infinitamente lontani dai boschi, dai cieli, dalle montagne di una terra, quella valsabbina, mai sciatta e monotona, travolgentemente desiderata e appassionatamente vaghita: “O Pertica Alta ti amo come si può amare una bella Donna fin dalla prima volta che ti ho ammirata”.

E nella “Mattinata di fine maggio a Pertica Alta”, con i prati primaverili trapuntati da un verde tenero e pulito, anno 1939, agli inizi del feroce ritorno di vecchi demoni devastatori, appare, sul retro del quadro, faesite pura, l’essenziale ordito della sua intera vicenda narrativa:

Va piccola mia cosa attraverso il tempo

e il tuo sorriso dona ai cercatori di bello.

Ad essi narra del mio amore

che parte mi fu vita e dolore

Giuseppe Biati

I quadri pubblicati sono inediti: un Belprato degli anni Venti del secolo scorso; una Corna Blacca con Avenone e Ono Degno.